当一个人就是一家公司的宣言席卷而来,我们是该热血沸腾,还是该冷静思考?本文旨在拨开迷雾,客观审视AI超级个体的真实面貌、可行路径与潜在陷阱。

结论先行

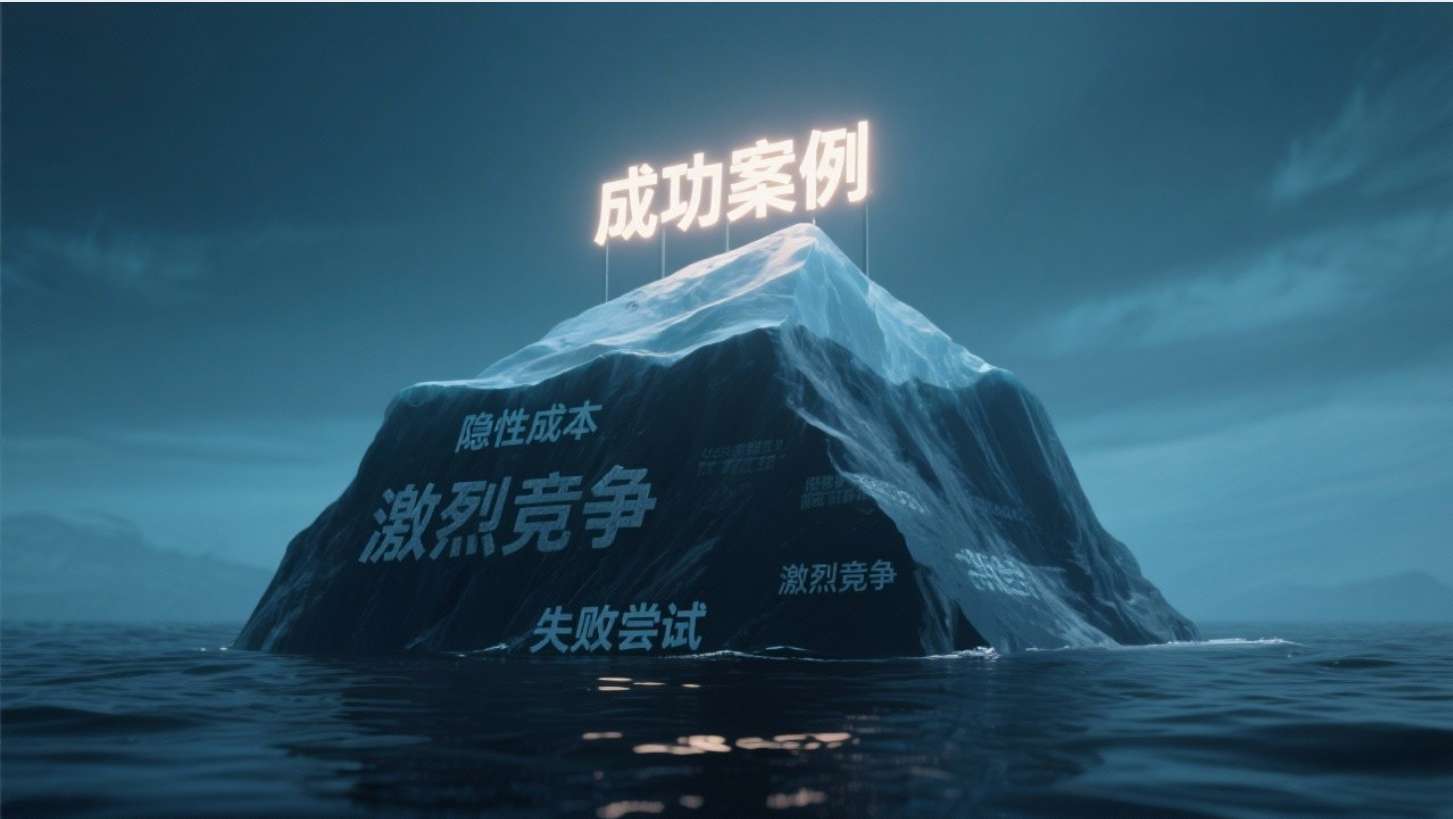

“AI超级个体”标志着个体工作模式的根本性变革:通过AI这一新生产资料,个人得以像公司一样运作。但机遇背后是隐性成本、幸存者偏差、激烈竞争和伦理风险这四大挑战。成功的关键,在于以自身核心能力为根本,将AI作为增强而非替代工具,通过持续实践来构建独特价值。

超级AI个体 ≈ 多角色的个体 + 多智能体(Agent)

多个 AI 智能体为我们打工,我们只需要扮演战略家、指挥官和质量总监。

最近,“一个人就是一家公司”、“超级个体”这种概念异常火爆。不可否认,概念很性感。各种课程和文章向我们描绘了一幅激动人心的图景:一个人借助AI,就能拥有一个低成本、高效率的团队,轻松实现收入倍增和职业自由。

这听起来无比诱人!但作为一个理性的观察者,我们有必要运用批判性思维,超越营销话术,对这一概念进行一次“祛魅”与“求真”的实地勘察。

光环之下:超级个体的合理内核与潜力

不得不承认,这一概念的核心方向是正确的,它指向了生产力关系的变革。

“AI超级个体”这个想法之所以有强大的生命力,不是因为它许诺了“快速暴富”的神话,而是因为它准确地捕捉到了技术发展的本质:AI作为一种划时代的生产工具(生产力),正在深刻地改变个体劳动者与生产资料结合的方式,以及劳动过程的协作形式(生产关系)。

生产能力巨变:AI称为新的“生产工具”

什么是生产力?简单说,就是我们的生产能力。而生产能力的关键,在于我们使用的生产工具。

在过去,我们的生产力严重依赖我们个人的时间、体力和知识储备。电脑、软件只是辅助工具,核心依然是我们这个“人”在亲力亲为。一天只有24小时,产出天花板很明显。

现在,情况变了。AI不再是被动的工具,它成了一个能动的、可对话的“智力杠杆”。我们可以将它视为一个凝聚了海量知识、算力和模式识别能力的“超级大脑”。这里面关键飞跃在于:我们的生产力不再局限于自身,而是取决于我们驾驭这个“超级大脑”的能力。这就实现了从“一个人干活”到“一个人指挥一个智能团队干活”的指数级提升。

生产关系重塑:从“为公司打工”到“构建自己的平台”

生产关系,就是生产过程中你和资源、以及他人的协作方式。AI正在颠覆传统的协作模式。

在过去,我们想进行高效生产,通常需要加入公司,使用公司的资金、设备与品牌(这些都是生产资料)。

而现在,最核心的生产资料——强大的AI工具,变得个人化、平民化。我们只需支付一定的费用,就能拥有一个“AI团队”。这意味着,你完全可以绕过传统公司结构,直接利用生产资料为自己创造价值,成为一个“一人公司”的创始人。

传统协作是“人与人”的协作,沟通成本高,管理复杂,还难免有情绪波动。

AI协作是“人与智能体(Agent)”的协同。你扮演战略家、指挥官和**质量总监(这个很重要)**的角色,而AI员工负责高效、稳定地执行。这种新模式管理成本极低,且可实现24小时不间断工作。

这场由AI驱动的“生产力与生产关系”的双重变革,才是“超级个体”概念的坚实底层逻辑。它并非短暂的潮流,而是一个结构性的、长期的历史性转变。

AI 可能是

人类最后的一项重要发明!!!

总结:

- 能力放大器效应真实存在:AI确实极大地提升了信息处理、内容生成和流程自动化的效率。一个熟练运用AI的创作者,产出效率远超传统个体,这是不争的事实。

- 成本结构发生颠覆:相较于传统人力,AI工具的确以极低的边际成本提供了专业能力。这使得个体创业者能够调用过去只有团队才能负担的“专业服务”,比如设计、数据分析和初阶代码编写(这个我可以证明,本人以前的工作是软件开发)。

- 机遇窗口确实开启:企业对AI应用的迫切需求与自身人才短缺之间的矛盾,为能够提供AI解决方案的“超级个体”创造了市场空间。早期熟练掌握并能交付价值的人,无疑会获得先发优势。

因此,“AI超级个体”并非空想,它代表了个体通过技术杠杆放大自身价值的一种进化路径。

还记得那张图吗?

或许真有一天:

批判性审视:“神话”背后被忽略的“另一面”

然而,许多宣传刻意淡化或忽略了成功路上的关键挑战。我想结合自己的实战经验,用最真实的过程,为大家泼一盆清醒的冰水。

-

第一回合:技术试水,遭遇平台“铁拳”: 2024年,我本着“效果先行”的原则,购入几套市面上的数字人直播软件进行测试。结果很直接:直播间屡遭抖音平台封禁。这第一次尝试让我们明白,单纯依靠“黑盒”工具,而无视平台规则,此路不通。

-

第二回合:实地取经,窥见“灰色”玩法: 短暂思考后,经介绍前往一家专做无人直播的公司考察。对方的模式很直观:一个宛如“网吧”的工作室,上百台电脑轮番播放直播切片。为了应对封号问题,解决方案是批量购买抖音号。其盈利逻辑在于“广撒网”——上百个号只要有一个爆单,就能覆盖成本。这让我看到了另一种现实:一种依赖规模效应、游走在规则边缘的“灰色”生存方式。

-

第三回合:模仿失败,陷入投入陷阱:我尝试复制上述模式,自建了一个小型“网吧”。但事实证明,这种模式的门槛不在于技术,而在于对流量波动的精准把握和巨大的账号资源。我们未能盈利,投入反而成了负担。

-

第四回合:冷静回归,寻找自身价值: 接连受挫后,我暂停了两天业务进行复盘。最终,思路回到了最核心的能力上——技术本身。我决定转向:不再追逐瞬息万变的流量玩法,而是沉下来开发面向市场的实用工具,例如帮助用户高效拍视频、做直播的AI工具。是的,市场打开了,这条路让我感到更踏实、更可持续。

下面有几点是想和大家讨论的:

关于“成本几乎可以忽略”:最大的成本被隐藏了

使用AI工具,每月几百元的订阅费,但真正的成本是 “认知成本”和“时间成本”。

-

学习与调试成本:熟练驾驭AI并非易事。你需要投入大量时间学习提示工程、工作流设计,并忍受调试过程中的挫败感。

-

质量控制成本:目前AI并非可靠(我定义的可靠概率是80%,数据来源于二八比例),其产出需要严格的人工审核、修正和润色。担任“AI团队CEO”的你,其实是最重要的质检总监,这份心智劳动极其昂贵。

低成本实现的是“工具使用权”,而非“价值创造权”。后者需要巨大的、隐性的智力与精力的双投入。

关于“成功案例”:警惕“幸存者偏差”

尽管抖音上关于AI视频/文案的教程已呈泛滥之势,但我们需要冷静追问:在无数个直播间和短视频的背后,究竟有几个真正成功的模型能够经得起市场的检验?

-

沉默的大多数在哪?:我们只看到了成功的案例,但有多少人投入后未见水花?失败率有多高?没有这个分母,分子的成功故事不足以构成有效的证据。

-

成功的关键是什么?: 案例将成功简单归因于“使用AI”,但很可能“张三”的文笔功底、“李总”的行业洞察才是其成功的底层逻辑。**AI是放大器,但前提是自身得有值得放大的核心价值。**否则,只是从“平庸的人工内容”变成“海量平庸的AI内容”。

AI实现的是“技术的普惠、广义上的知识平权(注意:不是信息平权,信息永远不会平权,我们不知道的依然不知道)”,但并未消灭“能力的稀缺”。工具可以轻易获得,但深刻的行业洞察、独特的个人风格与持之以恒的实践,这些真正的价值源泉依然稀缺且珍贵。

关于“市场机会”:蓝海可能迅速变成红海

目前我们看到的是什么?超级AI个体需求无限!但现实呢?

-

竞争壁垒低:如果一条路径被证明可行,大量模仿者会迅速涌入,用同样的AI工具进行饱和式攻击,导致利润快速摊薄。

-

价值衡量标准改变:当AI能轻易生成“良好”的内容时,市场会更加稀缺和追捧真正具备人类独特视角、深度思考和情感共鸣的“优秀”内容。单纯的“量”的优势会迅速贬值。

AI能力只是让你入场的“门票”,但你想成为赢家,依靠的绝不是门票本身,而是你手持门票进入赛场后,所展现出的独特价值。

关于“无缝替代”:法律与伦理的灰色地带

-

版权风险:AI生成的内容(图片、文本)版权归属模糊,潜藏着侵权风险。这一点还好,因为国家出台了相关规定。

-

专业伦理:用AI生成医疗检测报告、法律意见等,是否构成失职?如何界定责任?与其说AI生成,不如说AI辅助。

-

最重要的:信息可信度——AI的“幻觉”问题可能输出错误信息,损害你的专业信誉。

成为“超级个体”的理性路径:从“神话”到“实干”

实践是检验真理的唯一标准,成果是真理的唯一验货单!

摒弃幻想,躬身入局,务实前行:

-

内核优先,技术赋能:你的核心竞争力(专业知识、审美能力、行业洞察)才是根本。先问自己“我想解决什么问题?”,再思考“AI如何帮我更好地解决它?”。不要试图用AI替代你没有的能力,而要用它增强你已有的优势。

-

定位“AI增强型专家”,而非“AI流水线工人”:你的目标不应该是成为生产内容最多的那个人,而是成为最会利用AI为客户提供独特价值的人。聚焦于战略、创意、整合和人性化交互这些AI不擅长的领域。

-

重要:小步快跑,验证闭环:不要幻想一蹴而就。结合负反馈控制理论,选择一个细分领域(自己擅长或兴趣所在),用最小化的AI协作模式(例如,先用好1-2个核心工具),快速创建一个产品或服务,推向微型市场获取真实反馈,验证商业闭环。

-

最重要的:保持批判,终身学习:对AI的能力和局限都要有清醒认知。将其视为一个强大的、但需要严格监督的初级合伙人。技术迭代飞速,持续学习是我们普通人唯一的护城河。

“AI超级个体”不是一个轻松致富的捷径,它更像是一条**对个人综合能力要求更高的创业之路。**它要求你不仅要有专业领域的深度,还要有技术整合的广度,更要有企业家般的战略思维和管理能力。

它真正的承诺,不是让你不劳而获,而是为那些具备扎实内核、强大学习能力和务实精神的个体,提供了一个前所未有的强大杠杆。

理性看待,躬身入局。 或许,我们无法都成为“神话”中的主角,但完全可以借助AI,成为一个更强大、更高效的“升级版”自己。

回复