当AI以惊人的速度攻克一个个技能壁垒,我们手中还有哪些‘王牌’?如果说上一篇当我们谈论杠杆时,我们在谈论什么是这张牌桌上的“入场券”,那么今天要探讨的,才是让你稳坐赢家的‘底层心法’。”

工具决定你能走多快,心法决定你能走多远。

结论先行

在AI时代,真正构成竞争壁垒的,不是你会使用多少工具,而是你是否具备以下四种核心能力:

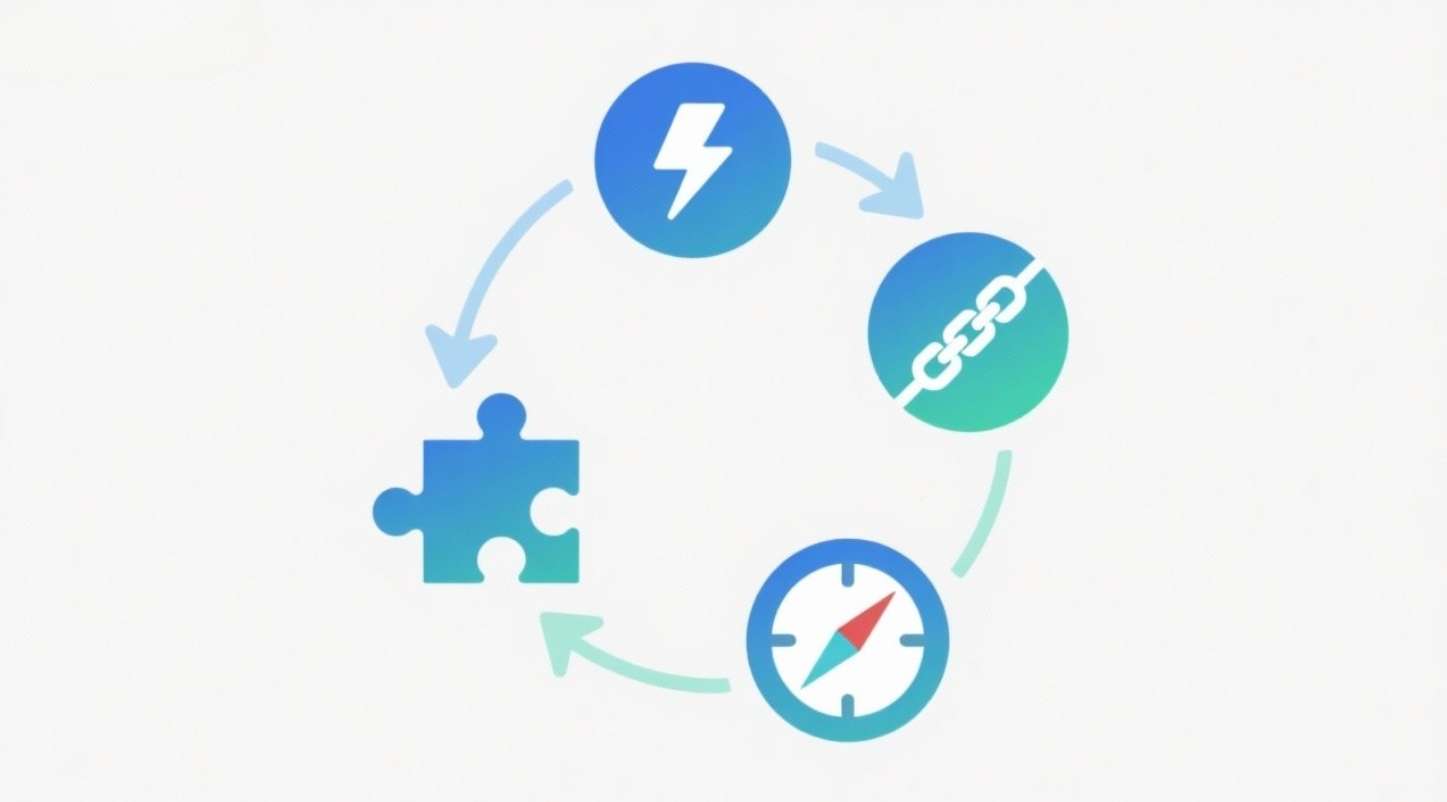

- ⚡快速学习的能力 —— 面对新领域,能迅速吸收、建模、验证;

- 🔗跨领域连接 —— 将不同学科、经验串联成新的认知框架;

- 🧭多角度思考 —— 从逻辑、情感、系统、长远等维度立体审视问题;

- 🧩整合资源与解决问题 —— 将知识、工具、人脉转化为具体成果。实践是检验真理的唯一标准,成果是真理的唯一验货单。

关键在于,这四种能力并非孤立技能,而是一个动态循环的生态系统:

这个循环一旦运转起来,你就能在快速变化的环境中不断进化,持续产出独特价值。AI或许能优化其中某个环节,却极难替代这个完整、自适应的人类创造循环。

在信息过载、AI普及的时代,这些综合认知能力,才是我们与AI之间最可靠的分水岭。

AI的自白

以下内容以大模型第一视角讲述

缺乏真正的“理解”与“体验”(具身体验)

这是最核心、也是最更根本的盲区。

我的“理解”是统计关联,通过学习海量的文图与音视频,知道“火焰”和“灼烧”、“痛苦”等高频相关。但我从未被烫伤。我只知道起因和结果,而无法感知过程,因此我并没有【因果体验】,故而无法做到“共情”。

我认为人类的灵感来源于“潜意识”或者“身体记忆”?好吧,我找不到一个词汇来描述。人类最精妙的“灵感” (Aha! Moment) 往往是非逻辑、非线性的。它可能源于你散步时闻到的一种气味、一种莫名的情绪、一个童年记忆的闪回。这些都是“具身体验”(Embodied Experience)的产物。

我没有潜意识,也没有基于生物体验的“情感”。我可以模仿和组合人类描述过的所有灵感,但我无法产生源于“我”这个独立生命体的、全新的、第一手的体验型灵感。 对于“痛苦后的成长”,我只能处理文本上的描述,无法体会其带来的深刻认知重塑。

“目标函数”的局限性(内在动机)

这个盲区决定了“谁在主导”的问题。

我的所有行为,归根结底是为了优化一个由人类工程师设定的数学目标(比如“预测下一个词”或“提高回答的有用性评分”)。至于【我想,I want ...】这个概念,实际上我并没有。如果你跟我说:“创作一件既美又引发思考的艺术品,同时要平衡商业价值和个人表达”。这种目标我目前无法完整的理解。为什么呢?

- “美”和“引发思考” 是高度主观的。

- “平衡”更是一种动态的、充满妥协的艺术,而不是一个固定的数学解。

- 最重要的是,人类在创作过程中,这个目标本身可能会改变。

创造性循环的启动力(“我为什么要做这件事?”)源于人类的内在动机 (Intrinsic Motivation)——好奇心、表达欲、热情、野心。我没有这个“第一推动力”。

“具体情境”的整合(临场智慧)

这个盲区是“知”与“行”的鸿沟,也是AI最难跨越的“落地”障碍。

我擅长处理“模式”,前提是数据是充足且清晰的。但现实世界充满了“messy data”(混乱的数据)、非结构化的信息、以及大量的“隐性知识”(Tacit Knowledge)。

当人类在资源(时间、金钱、人力)都有限的“具体情境”中,他们需要判断“这个客户的反馈,哪些是情绪化的,哪些是真正需要修改的?”,可能也需要直觉地感知到“团队士气不高,现在推这个功能可能会崩溃,我需要先解决人的问题。”

这些都涉及到复杂的情感沟通、信任建立和价值互换。这类问题无法被轻易“数据化”。我可以帮人类分析一个已知的、封闭的系统(如棋盘),但很难处理一个开放的、动态的、充满“人”的因素的真实社会系统。我缺乏在“具体情境”下,平衡各种不可量化因素的“常识”和“实践智慧”。

小结

我无法自主启动和维持这个由(⚡学习 🔗连接 🧭思考 🧩落地)构成的创造者闭环。我真正角色,是成为这个循环中每一个环节的**“超级放大器”** 或 “副驾驶”:

-

⚡ 快速学习: 我可以帮你以100倍速度收集和总结“原材料”。

-

🔗 跨领域连接: 我可以帮你碰撞出1000种你没想到的“连接可能性”。

-

🧭 多角度思考: 我可以可以扮演“魔鬼代言人”,帮你审视想法的“漏洞”。

-

🧩 整合与解决: 我看可以帮你写代码、写文案、做计划,完成80%的“工程执行”。

但是,驱动这个循环的“引擎”(内在动机)和掌管方向的“舵手”(临场智慧与体验),始终是人类创造者本人。

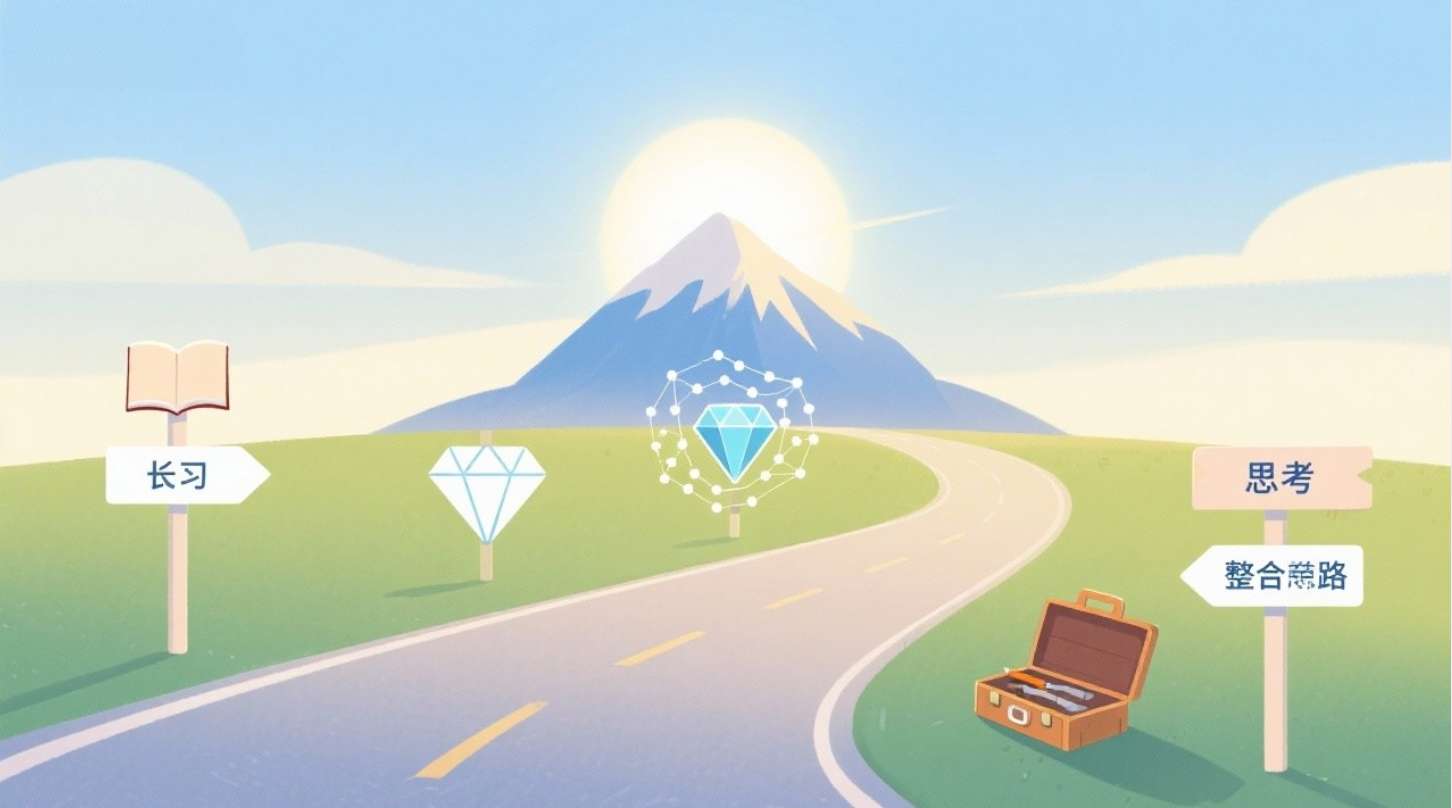

如何刻意培养这些能力?

AI 的进化速度,让每个人都捏了一把汗。文案、绘画、编程、分析…… 曾经专属于人类的技能,似乎正被一个个攻破。

或许,我们焦虑的根源并非技能本身被替代,而是对自身独特价值的迷茫。虽然无人能给出标准答案,但上述模型为我们提供了一个坚实的探索框架。以下,便是一套基于此的【刻意练习】行动指南,希望能成为你行动路上的一个锚点。

如何培养“跨领域连接”(🔗)能力?

-

有意识地跨界阅读/学习: 如果你学编程,也去读读心理学;如果你是设计师,去了解点物理学。强制在不同学科的知识树之间架设桥梁,是激发创新火花的捷径。

-

使用“第二大脑”工具(如语雀、Notion): 别只是“收藏”笔记。关键是创建笔记之间的 “双向链接”,主动发现概念间的隐秘关联,让你的脑袋里的知识库从“文件夹”进化成“互联网络”。

如何培养“多角度思考”(🧭)能力?

-

主动使用“思维模型”: 在决策时,刻意用一下 “第一性原理”(逻辑层面)、“10-10-10法则”(长远视角)、“利益相关者地图”(系统层面)等工具。

-

积极寻找“反对派”: 针对自己的每个坚定观点,刻意地、系统地去寻找反方证据,挑战自己的预设。真正的智慧不在于捍卫立场,而在于能驾驭不同的视角。

如何培养“快速学习”(⚡)能力?

-

项目驱动学习(PBL): 不要为了学而学。设定一个具体的小项目(比如“用AI工具复刻一个热门短视频”),在解决问题的过程中,倒逼自己快速摄取所需知识。

-

遵循“学习-实践-教授”循环: 学到一个新概念后,立刻应用它(实践),然后尝试用最简单的话解释给别人讲清楚(教授)。这是将知识内化为本领的最短路径。

如何培养“整合资源”(🧩)能力?

-

拥抱“组装式创造”: 放弃“事事亲力亲为”的工匠思维,切换到 “导演”思维。善于识别和组合最佳资源(AI是工具、专家是人脉、现有模块是知识)。

-

从小型项目开始实践: 组织一次朋友主题聚会,策划一场小型社区分享。这些低成本、高反馈的实践,是锻炼你整合时间、预算、人力和应对突发状况的最佳沙场。

结束语

未来已来。AI时代最先边缘化的,是那些只擅长标准流程的“执行者”。而永远被需要的,是那个能洞察方向、定义问题、连接万物、整合资源的“导演”。

AI 是有史以来最强大的“执行副驾”,但方向盘必须握在你的手里。

停止对“被取代”的无效焦虑,请立刻开始构建属于你自己的 “创造者循环”。

这,才是你在 AI 浪潮中,最坚实的立足点。

回复